杨牧--- 文字是我们的信仰

杨牧

文字是我们的信仰

杨牧(郭英慧 摄)

诗人杨牧,1940年出生于台湾花莲。1956年开始创作,曾用笔名叶珊(1957),后更名为杨牧(1972)。他的诗歌创作长达半个多世纪,因为融合中国抒情传统、西方浪漫主义及现代主义,高度重视诗歌的音乐性,语义精深,用词古雅,被誉为台湾、香港乃至整个华语地区最具影响力的诗人之一。与杨牧先生的这篇访谈,完成于2012年冬季,地点是他在美国西雅图的居所。

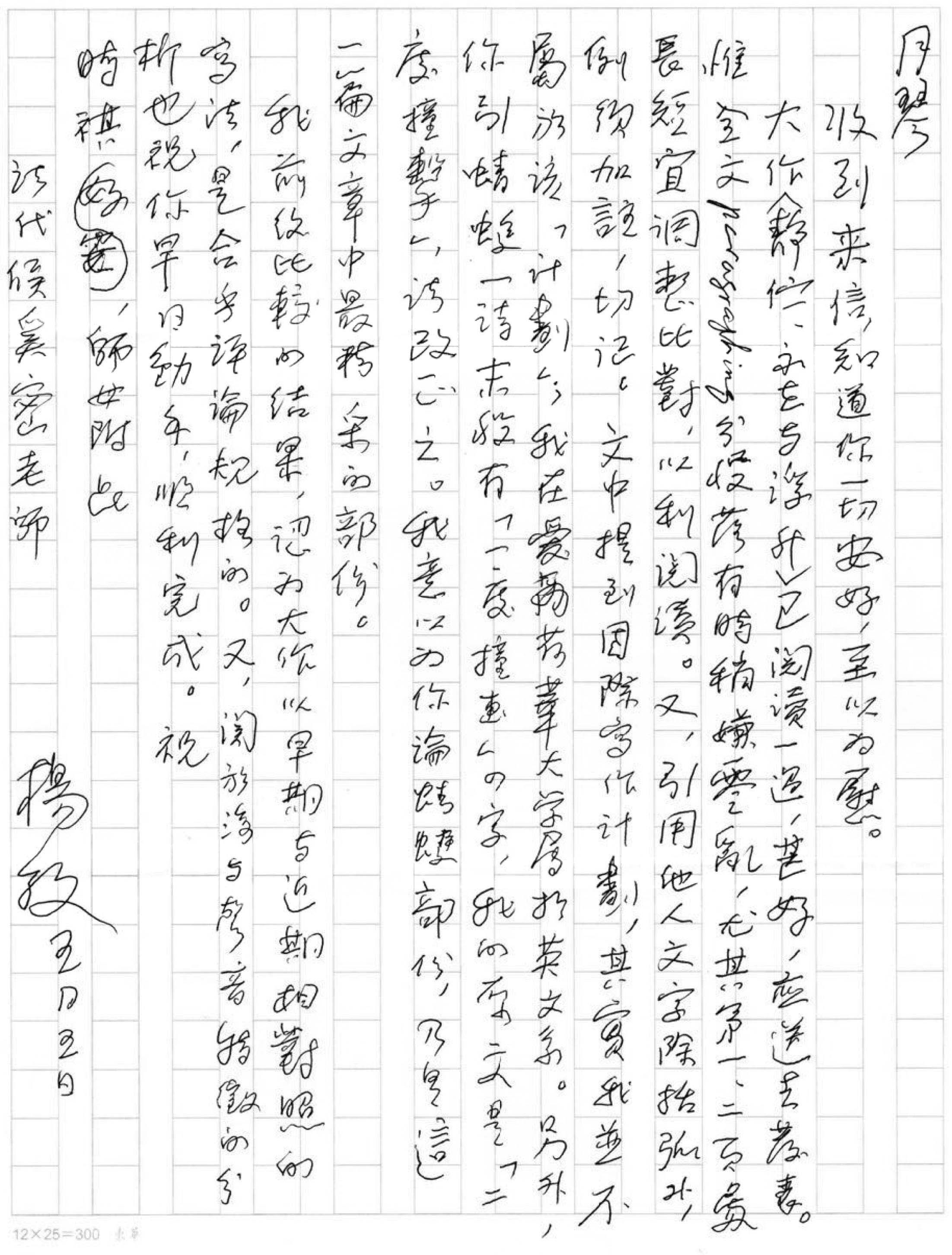

我在加州大学戴维斯分校的图书馆精读杨牧的诗歌一个半月后,准备了一些个人感兴趣的问题,乘坐二十四个小时的火车,从戴维斯到西雅图,听他逐一口头回答。长达两个半小时的访谈中,杨牧先生语调平缓,娓娓道来。在前辈面前,我显得格外紧张、慌乱。但是他很照顾年轻人,特意让夫人夏盈盈女士陪同招待。现在回想起来,这是一次非常难忘的经历,让我更愿意走进诗人的精神世界。回到戴维斯,我整理完访谈稿,用电子邮件发送给杨牧先生。他打印出文稿逐字校对,竟密密麻麻地改了十多页扫描给我。后来,他又打来电话逐个解释修订之处,以防我因字体辨识不清导致录入错误。我切实感受到他对于文字的信仰是那样质朴、虔敬。之后,我撰写两万余字的评论文章《静伫、永在与浮升——杨牧诗歌中声音与意象的三种关系》,也曾转给杨牧先生批评。夏盈盈女士扫描了他的亲笔信,发给我阅读,一字一句的点评与认可可谓弥足珍贵,也成为我日后治学的一种勉励。

2014年,我去台北参加“向杨牧致敬”活动。杨牧先生、夏盈盈女士还特意邀请我在他们台北的住处聚餐。饭后,杨牧先生赠一册《花季》(初版本)诗集,令我瞬间感受到青春记忆的传递和艺术的恒久魅力,不觉想起他曾写到一位小女孩将捕捉到的蝴蝶夹在书页里:“这时我们都是老人了——/失去了干燥的彩衣,只有苏醒的灵魂/在书页里拥抱,紧靠着文字并且/活在我们所追求的同情和智慧里。”(《学院之树》)

2020年3月13日,杨牧先生辞世。他对于永恒与超越、抽象与疏离的追求,会永驻于读者心间。我们更愿意相信,他依然在另一个未知世界,与露水落叶为伴,持续着深邃幽深的探索状态,留给人间恒久而普遍的美。

翟月琴:首先恭喜您今年[1]获得了纽曼华语文学奖。据我所知,从20世纪70年代起,就不断地有文学奖项垂青于您,比如诗宗奖(1971)、时报文学奖(1979、1987)、吴三连文艺奖(1990)、花踪世界华文文学奖(2007)等。我想,这也是对您作品的一种肯定方式。那么,您又是如何来评价自己作品的呢?

杨 牧:前年七十岁的时候,台湾开了一个会,我被要求将自己的诗歌分一阶段。我想了一下,年轻时候的创作是一阶段,中年是一个阶段,现在又是老年的阶段。回头看来,每个阶段对我而言,应该都是一样重要的。只是总觉得那时候怎么会这样想,好像看别人的诗一样,无中生有地创造一个写法表现出来。每个阶段的表现方式不同,现在跟最早期是不太一样的。

翟月琴:1956年,您开始创作,并在《现代诗》《蓝星诗刊》《创世纪》《野风》等诗刊上投稿,还记得当初是什么触动您写诗吗?

2013年5月5日,杨牧先生阅读拙文《静伫、永在与浮升——杨牧诗歌中声音与意象的三种关系》后的回信

杨 牧:从一个阶段到另一个阶段的刺激,对别人来说会在其他方面找到反应的方式,而我刚好挑了文学。也不懂什么是文学,只是感兴趣而已。大概是在念初中时(十二至十五岁),就拿起笔来模仿,也不见得是模仿哪一个人,而是模仿几种文字,可以产生一种美得令人惊讶的效果。大概如此,再深入的,我也讲不出。我写过一本书叫《山风海雨》,后来收入《奇莱前书》,大致谈到小学时候的感受,其中对自己做过一些分析。

翟月琴:诗歌《学院之树》(1983)中,您回忆起小姑娘捕捉蝴蝶夹在书页中的场景,写道:“这时我们都是老人了——/失去了干燥的彩衣,只有苏醒的灵魂/在书页里拥抱,紧靠着文字并且/活在我们所追求的同情和智慧里。”这种对艺术永恒的追求,是否能够概括您对诗歌意义的理解?

杨 牧:这样解释,相当接近了。我在多处,尤其是在诗集后记中,总是提到时间。这代表了我的一个写作方向,我满意的作品在哪里,没有写好的又在哪里。时间是过去了,可文学还是留下来了。所以我对文字是有一个相当充分的信仰。

翟月琴:谈及记忆,童年又是弥足珍贵的。正如您所说的:“儿童的习性决定了成年的容止、行为,塑造自己的现在和未来,也影响外在环境,甚至于有意无意识间赋他人以矩矱分寸的思考。”现在回忆起那些童年往事,您最愿意分享的是什么?这些记忆为您以后的创作带来了什么?

杨 牧:大家对童年的感觉都是一样的,只是有人也许生长在大都市里,与我生长在乡下不同。我1940年出生,花莲是一个小地方,抬头看得见高山。山之高,让我感觉奇莱山、玉山和秀姑峦山,其高度,中国东半部没有一个山可以比得上。那时我觉得很好玩,因为夏天很热,真的抬头可以看到山上的积雪,住在山下,感觉很近,会感到imposing(壮观)的威严。另外一边,街道远处是太平洋,向左或者向右看去,会看到惊人的风景,感受到自然环境的威力。当然有些幻想,对于广大的中国和人情等,都会有很深的感受。所以很多都是幻想,又鼓励自己用文字记下来。在西方文艺理论中,叫作imagination(想象),文学创作以想象力为发展的动力。

翟月琴:杨照将您的记忆称为“重新活过的时光”[2],鲜活的过往经历会与您现在的参悟、未来的设想镶嵌在一起,这种唤醒的记忆画面在您的意识中又是如何重新叠加、组合的?

杨 牧:一方面来自大自然和对文字的信仰;另一方面,自己以为经历过了,但其实我根本没有经历过,到了某一个年纪,又真的读了一些好的作品。

翟月琴:其实,您的诗歌,语调平静、缓和,偶有波澜,也不会大起大落。这也许与您沉静的性情有关。在《死后书》中,您写过这样的诗句:“记忆是碑石,在沉默里立起/流浪的云久久不去/久久不去,像有些哀戚,啊!/记忆是碑石,在沉默里立起。”大概对您而言,沉默总是一剂抵抗时间的良药,它让记忆凝固在片刻的安宁中。您认为呢?

杨 牧:我不太相信声音要提高几度才能够有力。只要你的语言文字清楚,和你的文法相一致,尽管不夸张,照样很有力量,甚至在你的控制下更为准确。刚才你提到的那首诗,是我十五六岁写的,你一讲,我才想起来了,我想现在我也不会否认还会有这么一首诗。我这样写,是想让读者感受到其中的声音。

翟月琴:谈到这个问题,饶有趣味的是,您诗歌中数字和感叹词出现的频率会比较高。比如《教堂的黄昏》中“十二使徒的血是来自十二个方位的夕阳”,比如《水仙花》中“哎!这许是荒山野渡/而我们共楫一舟而时间的长流悠悠滑下/不觉已过七洋/千载一梦,水波浩瀚/回首看你已是两鬓星华的了”,再比如《消息》中“一百零七次,用云做话题,嗨!她依然爱笑,依然美丽,/路上的鸟尸依然许多/执枪的人依然擦汗,在茶肆里/看风景”……您在选择数字和叹词的时候,是出于什么考虑?也有人评价,这是您在有意制造音乐性。

杨 牧:读到20世纪40年代,或者二三十年代的文学作品,会有很多感叹词,觉得这是白话文创作与文言创作最大的不同,为了让白话的面貌展现出来,也并不躲避感叹词。伴随着年龄的增长,看多了,慢慢摆脱了五四时代诗歌的表现方法,现在几乎不用,希望让读者来安置感叹词,摆在不同的地方。我相信读者常常会跟我不一样,那我觉得这应该就是你的发现,这也是我们两个的合作方式。就好像听音乐,听众听贝多芬,会跟指挥在语气或者声势上有一点小差别。我也希望我用文字创作出来的东西,可以提供不同的方式让读者approach(接近)。关于数字,有时候是真的,有时候是幻想的。比如“十二使徒”就是《圣经》里面真实存在的,“七洋”通常大家都会用来形容海洋的广阔,“一百零七次”就是猜的。有时没有效果,有时也会有音乐性的考虑。

翟月琴:既然已经谈到音乐性,读您的诗歌,让我印象最深的,也是这种语音、语汇、语法和语调上的音乐感。大概与诗歌联系最为紧密的艺术形式便是音乐了,您在《一首诗的完成》中也提过音乐对于诗歌的重要性。能谈谈您是怎么为诗意的语言插上音乐的翅膀的吗?

杨 牧:不晓得什么时候自己才恍然大悟,其实用白话文做自由新诗,对创作人是很大的自我挑战。本来作诗应该蛮容易的,尤其是六朝以后到唐朝,可以说相当容易。只要按照平仄、押韵,你做得对,人家就不会说你这样不像诗。即使毫无新意,也会觉得这是一首诗,因为声韵都对。可是,现代一百多年来,突然大家下了决心不要照那种方式做。祖宗那么多年想到的办法,现在要放弃,这就要我们自己想出个别的办法来。我想到的就是不要平仄,同时还要保证某种音乐性。这样一来,你的音乐性就跟我的音乐性不一样,比如大陆北方跟台湾的音乐性就不一样。我们要写的让大家都能感觉到这种音乐性,就是很大的挑战,还非常有意义,而且人生艺术的追求也能够在这里有所体现。就好像交响乐,管乐、弦乐,把它们凑起来写在一起,那些人也许做梦都没有想到会变得这么好听。所谓现代诗的创作人应该有这样的向往,把这种功夫练出来,又不只是家乡的口音那么美而已。我有些朋友会讲到,家乡话有多么好笑,多么有意思,你们通通都听不懂。这样说,就带有某种限制了。别人都听不懂,只有他自己,或者他那代人能够听得懂。这种限制,应该设法打开它,使大家都接受,这样文学才会普遍。

翟月琴:您刚提到1940年出生在台湾花莲,您总是不惜笔墨地提及这片土地。我揣测,这令您魂牵梦绕的花莲,就像奇莱山一样,或许它是母体,是寄托,也是想象和象征;它是政治的、美学的,也是语言的?

杨 牧:其实花莲就是一种象征。写花莲有很多原因。其中一个原因,我认为应该是抓住了一个“乡土”,渲染它的特异性,从中不断地扩大,变成不只是写这个“乡土”而已。可是我并不是在做报告文学,也不是在研究花莲,这点我希望你能了解。我是在写一个土地跟人、跟individual(个人)的关系。

翟月琴:1963年,您的诗作中出现了雅致清韵的江南风景。那首《江南风的双眉》,您在木桥、飞瀑中,带着酒意,在寻找着“江南的双眉”。您是否曾经下过江南?您对江南的想象源自于何处?

杨 牧:这是想象的,我从来没有去过。1980年的时候,我才第一次到了中国大陆。当时从美国到香港,转机上海,然后到北京下飞机。坐火车再到西安、重庆、成都、南京。在那之前,都是想象。其实很多地方都是想象,比如阿拉伯、圣保罗、阿富汗,还有西班牙,我并没有去过。当然我不好意思说我自己,但年轻人给我写信时,我总是会对他们说,能够描写没去过的地方,比描写去过的地方还要了不起。因为你去日本游历一个礼拜,写了一篇文章叫作《京都游记》,我觉得这个很容易。可是,我没有去过非洲,没有去过月球、水星,只要我能写得引人入胜,这个文笔可能比《京都游记》还要好。文学作品常常处理的就是这种地方。我有个朋友跟我讲:“你对奇莱山这么多想象,不断在重复突出奇莱山,你要表现的是一种诗意。”我很感谢他能够看出来。可是他认为奇莱山并不是很难到达,但我觉得不见得吧,其实蛮难到达的,有人爬奇莱山,后来就不见了。可是我不要去,我就是要远远地看它。

翟月琴:就您去过大陆的那些城市中,有没有给您留下什么印象?

杨 牧:因为是1980年,我有些记不清了。那时候正是“文革”结束,我碰到的朋友,只要谈得稍微有些深入时,就会提到那段很不幸的经历。客观地说,很多地方让我觉得很美。尤其不可思议的是,我们在杭州住在西湖旁边,早上起来,打开窗子看时,就好像在看图画一样,会觉得怎么有这么美的地方。当时,也没有什么人,因为那时候还没有很开放。大家觉得游湖可能也太奢侈了。在上海时见了巴金,我们也会谈一谈,但心里都很沉重,因为那时“文革”才过去两三年。从初中到二三十岁,我曾经不断幻想着去写的地方,那时候都通通看到了,自己心里也觉得很感激,但后来我几乎一篇文章都没有写。我只写过一篇文章纪念陈世骧老师。陈先生是河北人,北京大学毕业,后来在美国Berkeley(伯克利)去世。我写的《北方》就是纪念他的,把我到中国北方时候的感受结合了起来。另外一篇叫作《南方》,纪念我在东海大学的徐复观老师,他是湖北人。所以,我只泛泛谈过北方和南方。我就好像回到了小时候做梦的世界,有很多感受。

翟月琴:“浪人”“异乡客”“离人”“旅人”“流亡”,这样的语词在您的诗歌中,显得很醒目。你在诗作《历霜》中,写道“咀嚼生命的流亡/如同咀嚼一株老枇杷的秋收”,这不觉让人好奇浪子一般的经历到底带给您怎样的生命体验?

杨 牧:我想很多都是想象出来的,甚至是听来的。这首诗是我在东海大学毕业以后,在金门写的。因为在台湾,大学毕业后要有一年时间服兵役,我当时抽签抽到了金门。我们只是预备军官,那时候就接触到了真正的老兵、士官,跟他们交朋友,谈话。因为当时很多年没有打仗,金门也没有什么事件,就听他们讲故事。

翟月琴:您先后在爱荷华和伯克利获得了硕士和博士学位,之后,又分别在马萨诸塞州和西雅图教书。您为旧金山、洛杉矶、波士顿、密歇根、普林斯顿等地写过诗歌,也数度游历欧洲、日本、韩国。有时是长居,有时又是旅行,这种地域变化,最让您触动的是什么?

杨 牧:其实倒没有,好像读书的生涯就是这样的。从爱荷华到伯克利,我就下定决心读PhD(博士学位)了。当时就知道走上了学术之路。在美国读完后要么就在这边教几年书,然后回台湾;要么就直接回台湾。刚好人家来请我,我就去了马萨诸塞州,只是那里太远,雪太大,感觉有点吃不消。这时候,华盛顿请我,我就过来了。来的时候,我给自己一个理由,就是这里离台湾比较近。有很多年,我去台大、东华大学,以及香港科技大学教书,但还是以西雅图为本营。其实我很多朋友在台湾,他们会问我:“既然你在台湾这么高兴,会不会很怀念在这里中文很好的学生?”我说,那也不见得,我在华盛顿大学,就可以挑你们教过的学生来这里念硕士班、博士班。果然,这二三十年,总是在每年秋天就从台湾、香港和大陆收一些非常好的学生,来这里进一步深造。

翟月琴:既然地域没有什么影响,那么不同的语言环境呢,会给您的汉语书写带来什么?您是否用外语写诗?

杨 牧:我从来不用英文写诗。我曾经很清楚地说过,我是用中文创作台湾文学。

翟月琴:您提到常常会有孤独的感觉,就好像1976年您的诗作《孤独》中写道的:“孤独是一匹衰老的兽/潜伏在我乱石磊磊的心里/背上有一种善变的花纹。”这种孤独感源自哪里?

杨 牧:一部分从性格,一部分从经验,一部分从读书的环境中而来。你提到的这首诗歌,我也记得很清楚。那时是1976年,有一天黄昏的时候,自己喝杯啤酒,坐在那里发现天已经慢慢黑了,又一个人在家,那时也还没结婚,偶尔会有这种感觉。当然,孤独也是对独立人格的保存,自古很多思考着的艺术家、诗人、哲学家都常常会感觉到孤独。

翟月琴:您在伯克利攻读博士学位期间,跟随前辈陈世骧学习古典文学。这期间,曾写下了《续韩愈七言古诗〈山石〉》《延陵季子挂剑》《武宿夜组曲》《将进酒四首》等极富古典主义情怀的诗篇。能谈谈陈先生对您的启发是什么吗?这段古典文学的学习生涯,对您日后的创作产生了什么影响?

杨 牧:影响还是蛮大的。我喜欢读书,可是从没下定决心去做一个学者。后来陈先生给我讲一讲,我也很快就搞通了,也就选择了我自己要做的古典文学。当时有一些从台湾来的同学,他们几乎都在做现代文学,没有人做古典文学。我当时就下定决心要做古典文学,一个重要的原因就是我不喜欢现代文学,不喜欢那个阶段的诗歌,甚至小说。刚好1936年陈先生与英国人阿克顿合作,编了《中国现代诗选》,那本书是中国新诗有史以来第一本用英文翻译过来的作品选。他和何其芳、卞之琳是好朋友,都是北大的学生。可是他自己却很少做,只是朋友做的时候,他帮忙把这个圈子弄得更大。我跟他讲,我不想在博士论文里面研究他们,陈先生就建议我研究古典文学。其实之前我就跟徐复观老师学古代思想史。像你刚才提到的创作,我有时候是写古人的遭遇,有时候是写自己的故事,把它们连在一起,做一个定位。假如我要做现代文学,又实在不愿意跟新诗人学。我宁愿跟屈原、建安七子学,所以把功夫都下在这里了。

翟月琴:您曾经说过:“当兹另外一个时代即将开始的时候,我要建议我们彻彻底底把‘横的移植’忘记,把‘纵的继承’拾起;停止制作貌合神离的中国现代诗,积极创造一种现代的中国诗。”[3]在您的诗歌精神中,一直保有对传统的深刻理解。您是否愿意谈谈汉语新诗所缺乏的传统是什么?

杨 牧:我抱着一个希望,大家一起来做这个事情。我那样的一种statement(陈述)也是在严重地提醒我自己。其实并不是都应该走同样的思路,而是不要看不起传统的中国文学所达到的位置。之所以这样想,是因为我有朋友或者长辈言谈之间公开非常看不起中国文学,包括诗歌、词赋,认为中国文学一无是处。他们只是觉得小说还可以,其他简直不像样子,而小说又远远不如西方。但我没有那种感觉,我所谓的“横的移植”,其实“移植”本身就不太准确。我们受影响,也并不一定就是“移植”。伏尔泰、歌德也同样受中国的影响,中日文学也互相影响。一百年来,又都发展出了自己不同的传统,完全独立、完全骄傲的新传统。所以,并不是“移植”。“横的移植”也太狭窄了。

翟月琴:或许反叛和颠覆,也是一种对于传统的继承方式?

杨 牧:可以这样说。颠覆、反叛或者修改,再去检查,把它修改到某一个文学时代所需要的层次。

翟月琴:1965年,您阅读了《叶芝全集》,对这位爱尔兰诗人所投注的情感,几乎为您的浪漫主义创作奠定了书写基础。您在散文集当中曾梳理过对浪漫主义的理解:“第一层意义无非是扑捉中世纪气氛和情调;第二层是华兹华斯以质朴文明的拥抱代替古代世界的探索;第三层是山海浪迹上下求索的抒情精神,以拜伦为典范,为人类创造一种好奇冒险的典型;第四层是雪莱向权威挑战,反抗苛政和暴力的精神。”[4]这些观念是否同样渗透到了您的写作中?

杨 牧:应该有。这也是我在提醒自己,这才是浪漫主义。有一次,奚密老师跟我提起浪漫主义最可怜,一天到晚被人误解,以为浪漫主义就应该像徐志摩、郁达夫一样。因为奚密老师也是外文系出身,所以她很清楚,浪漫主义并不像在书上通常讲的那样。我整理出来的结论就是,浪漫主义是有社会荣誉感和责任感的,对淳朴的、原始的社会有尊重。即使是现代化,也有理想在里面。

翟月琴:自然和爱是浪漫主义不可回避的两个主题。您在《一首诗的完成》中也提及:“我们有时面对大自然会感到恐惧,或许正因为我们太依赖着它的爱,像孩童沉溺着父母亲的保护和扶持,并因为自觉那爱存在,而忧心忡忡,深怕有一天将失去那爱,因为我们犯了它所不能原宥过失而失去那爱。”如何理解这种自然和爱的关系?

杨 牧:有时候是在读书时候想到的。读中文的好奇心,天快黑时你走进一片树林,也会有这种感觉。其实,华兹华斯的一首诗中也写到,天黑时放船进湖心,看到山突然感觉害怕,赶快回来躲避那种恐惧。所以,自然美有时会保护你,但又会使你觉得犯了错。我觉得爱跟美的讨论,从另外一个方向来看,会有很多值得我们思考的地方。我写了一首《近端午读Eisenstein》的诗,就提到太多的爱,太多的美,还可能是有害的。我在诗里举了一个例子,《白蛇传》中,许仙让白娘娘喝雄黄酒,但喝了就会现出原形。白娘娘太爱许仙,所以就喝了,最后变回了蛇。所以,即使是美,也还是危险的。

翟月琴:您一直将济慈的“美即是真,真即是美”奉为格言,这是否也可以理解为您的一种诗歌信仰?

杨 牧:应该接近。济慈的这句话出现在他一首诗的结尾地方。整首诗歌写他看到了一个古希腊的瓶子,这瓶子上的雕刻让他想到了一些哲学理念,我读后很感动。济慈总有一些道理是别人想不到的。这其中有一张图样,是一个男孩子在追一个女孩子,差一点就要抓到她的衣角了,但仍然没有抓住。他就说,幸亏没有抓住,所以他两千年以来一直还是处在一种追求状态里,对美和爱的追求。另外转过一张图样,是有一个人在吹笛子,不知道他在吹什么曲子,这时济慈就在想幸亏不知道,这样就可以想象,无论吹什么都可以。他总是从另外一个方面来思考,世界也就应该允许我们有这么多思考的方式。

翟月琴:20世纪五六十年代,由于政治语境的影响,再加上台湾对五四文化传统的选择性继承,可以说,徐志摩是当时极少数能够公开出版作品的五四诗人之一。您怎么评价这位浪漫主义诗人?

杨 牧:我觉得他相当不错。他在大概仅仅十年的工作时间里,还做了这么多东西。他也很勇敢,会讲一些与众不同、打破禁忌的话。他连政治的禁忌也会触碰,对政府的抗议也用诗写了出来了,那个时候可以有细缝去发表一些独立的思考。他无所畏惧,用诗来表达自己的情感,下了很大的功夫,也使用了很多不同的意象把爱情、友谊表达出来。我编过一本选集,他在处理材料的时候用了很多西方典故,有些不对,我也帮他修改了过来。他的散文也很有想象,记载外国留学的情况和对西方文学的评价,有些不是很深刻。但我想到他死的时候也才三十几岁,就办诗刊、搞政治、写文章,已经很不容易了。

翟月琴:刚才谈到徐志摩对政治的勇敢,其实您在伯克利读书期间,正是越南战争如火如荼之际,伯克利大学又是20世纪60年代反战运动的领导者,积极抗议美国政府介入越战。为此您也曾写下了一组诗篇,比如《十二星象练习曲》。您置身其中,是否还能回忆起当时的情形?

杨 牧:当时美国学生的激动和深思熟虑,对政府的反应讲得头头是道,对我冲击很大,因为在这之前我还没有经历过这样的政治运动。当时规定外国学生是不能参加的。因为外国学生是来念书的,不是搞政治的。我也只能在那里看,每天中午都在听他们轮流演讲,听多了也实在觉得这个战争太不应该了。一直到后来,在华盛顿教书时,也对政治保持着一种心理浮动,对政治很敏感。很多事情我都记得。我刚到伯克利那年是1966年,那时“文化大革命”刚刚开始,我天天看报纸,与大家一起交换信息。当时就很奇怪,这些人一边对政治关心到那种地步,一边还能读书。我有一个同学,他晚上读马克思的《资本论》,白天学希腊文。晚上睡觉时,总是会梦到马克思和希腊文。那个经验也让我在抬头看这个世界在做什么,中国在“文化大革命”,法国萨特他们在政治运动,日本又有赤军联示威。所以,我们在创作时会受到影响。

翟月琴:我极为赞同您的观点:“诗是追求:诗可以干气象,而诗本身也是一种气象。”的确,诗是手段,“借着它追求一个更合理更完美的文化社会”,但它又不仅仅只是“干气象的工具”;诗也是目的,“是我们追求的对象”,“它还是一个独立的存在,一个令我们汲汲追求创造的艺术品”(《北斗行·后记》)。尽管您在诗歌中涉及一些政治事件,但我是否可以理解为,您更倾向于追求一种独立的诗歌美学价值?

杨 牧:对的,你找的句子也很具有代表性。

翟月琴:在您的诗歌中总会出现中西文化相互交错的场景,像《教堂的黄昏》《异乡》中那异教的僧侣,岩石和山寨似的耶和华,教堂里、黄昏下的钟声,古琴、棋座、浮云、念珠。这一系列的场景参差交错,将佛庙的景致与教堂的声韵切换得那样自如。能谈谈您为什么会有这样的处理吗?

杨 牧:与看书和想象力有关。有些诗是诗人经历过的,比如岑参的边塞诗歌。但更佩服的是那些并没有亲身经历的对天外、云端等的描写,比如诗人李白的世界。我们根本没有办法跟上古代伟大的诗人、思想家,但我们也会受那些形象、观念的影响。你刚才提到基督教、佛教形象,我想也就是看到了,并没有深入去研究,可是总觉得碰到这样的情形就会有一种感受。

翟月琴:1957年您开始使用笔名“叶珊”,1972年您将笔名由“叶珊”更换为“杨牧”。这种笔名的更改对您意味着什么,您想要获得的是一种怎样的转折?

杨 牧:大概是另外一个阶段吧,后来还有人做研究说,应该在哪年改比较合适。我1970年离开伯克利,1971年开始教书,做助理教授,自己创作的东西也不太一样了。还写了一些散文,结集为《年轮》,也不同于我的《叶珊散文集》。有些朋友甚至觉得没有必要修改。不过,等到三十六岁的时候,我跟一些朋友合办了一个出版社,叫洪范书店。当时要重新印《叶珊散文集》,后来还是决定上面写“叶珊散文集”,下面写我的名字“杨牧”。也没有很特别的意思。

翟月琴:1976年,我知道您与老同学叶步荣一同创办了洪范书店,目前这家书店已经是台湾最具影响力的文学出版社之一了。还记得当时是怎么会涉足出版界的吗?

杨 牧:当时我在台湾,有的书店就问我能不能帮他们设计几套文学的书,然后让我来做主编。我大概三十五岁,哪里有这种时间。但他们反复讲了几次后,我就跟叶步荣提了这个事情,他说既然要做,那我们就自己做好了。“洪范”是我在书里找来的两个字,作为出版社的名字,下定决心只出文学类书籍。本来只出创作类,后来又加上了翻译类。

翟月琴:长期以来,您总是被冠之以“学院诗人”的称号。事实上,除了创作诗歌外,您还涉猎散文、文学评论和翻译。对您而言,它们之间最大的关联性是什么?学院的生活对您创作产生的影响是什么?

杨 牧:学院是我比较喜欢的行业,做研究我也蛮喜欢的。有一个老学生前几天发邮件给我,问我《诗经》的问题。当时三十二岁左右,我刚到华盛顿大学不久,写了关于《诗经》的论文。那时候的思考,现在仍然有兴趣。所以,学院里面的生活,虽然有时候比较琐碎,但大概比别的很多事情要稍微好一点吧。评论常跟学院的生活掺在一起,尤其是对古典文学的评论。对当代文学的评论和参加意见,我觉得是创作者、研究者、读书人都应该做的事情,有义务去参与讨论。老了以后这一些年,我在可能的情形下,觉得有话还是要讲。可是常常我也会觉得无话可讲,那时我就设法把它推掉,这样有些人能够理解,有些人大概就没办法理解了。同样,翻译也是一种责任感。翻译不见得人人都要做,但只要懂得一些外国文字的人,如果不做翻译,那别人就都看不到这些文学作品了。我们自己做翻译的过程也是相当大的挑战。可以有一个再创作的经验,别人以他的思路创作出一个好像是你的,又好像不是你的作品,是很有意思的,有机会我还想再翻译一点东西。

翟月琴:此外,您曾在《隐喻与实现》的序言中提到:“文学思考的核心,或甚至在它的边缘,以及外延纵横分割各个象限里,为我们最密切关注,追踪的对象是隐喻(metaphor),一种生长原象,一种结构,无穷的想象。”您追求一种抽象而内涵丰富的文字想象空间。这让我不觉联想到您诗篇中的几个隐喻,比如蛇、苔藓等,这些隐喻是怎么在您的脑海中生长的呢?它们意味着什么?

杨 牧:蛇,是我经常提到的。蛇在文学史、思想史中总是有不同的解释。我们从小就觉得它既可爱又可怕。台湾甚至有很多毒蛇,但西雅图这边没有碰到过毒蛇。《圣经》里面也有蛇的故事,我们学西洋文学都知道蛇本身具有象征意义。苔藓,也是因为我看到的,是用来形容它的气象沉静。我对古代洪荒有很多想象,不知道为什么经过几万年、几亿年它都没有长大,也没有进化。恐龙都死了,但这些东西还在。最近还写了一首诗,就是关于苔藓的。我常常幻想一些古代的生物,听说鱼爬到陆地上来,就变成小虫或者大虫。我并没有一套完整的理论来说明一个意象到底代表什么,可是我对眼睛没有注意去看的东西,就会坐下来去想象它到底应该代表什么。

翟月琴:您说“我的诗尝试将人世间一切抽象的和具象的加以抽象化”,并且认为“惟我们自己经营,认可的抽象结构是无穷尽的给出体;在这结构里,所有的讯息不受限制,运作相生,绵绵亘亘。此之谓抽象超越”(《完整的寓言·后记》)。抽象的超越在您1986年以后的写作中表现得尤为明显,这是不是您所追求的诗性的正义和公理?“凡具象圆满/即抽象亏损之机”(《佐仓:蕯孤肋》),是否能够解释为您对具象与抽象关系的理解?

杨 牧:文学当中眼睛看到的东西都是具象的,处理的东西也都是具象的,传统小说当中一个人物所遭遇的光荣与侮辱也都是具象的。但是哲学的思考,要把它讲出来,而不是总在重复情节,唯一的办法就是抽象化。把这种波澜用抽象的方式表现出来,成为一种思维的体系。我一直认为抽象是比较长远、普遍的。

翟月琴:所以,读您晚近的诗歌,抽象的世界里常萦绕着轮回、虚空、无限的精神结构?

杨 牧:我不必写一百个短篇小说来写三年的经历,而我可以用一首诗来讲得清清楚楚。我是这样向往的。

翟月琴:您说过:“变不是一件容易的事,然而不变即是死亡,变是一种痛苦的经验,但痛苦也是生命的真实。”(《年轮·后记》)您的诗歌会让读者时常有一种阅读的期待。这种变化是您执着于艺术技艺的一种方式,也是您在无限地去扑捉宇宙生命的瞬息万变。这种自觉的意识是怎么逐渐形成的?或者说,是什么在激发您不断地变?或许这也是您在限制中所追求的诗歌自由。

杨 牧:只要不变的话,就无从写起,因为不想再重复自己。我讲这句话的时候,大概二十几岁。《叶珊散文集》出版的时候,我二十五岁,刚到美国留学。我实在不想再写同样的散文,诗歌也一样,想追求一种另外的风格。如果我不断地重复自己,那倒不如换一个行业,来做别的事情了。

翟月琴:我想,这也是您1976年创作《禁忌的游戏》的初衷吧?就是说您想突破一些限制?

杨 牧:对。那时候很奇怪,总是听到西班牙吉他的声音,读到一些西班牙的哲学和文学经验,然后把另外一个声音加进去,制造出其他的声音。旋律、故事也不一样了。西班牙诗人洛尔迦,他三四十岁不到,有一天在路上走,就被谋杀了。我觉得很恐怖,加上西班牙的音乐背景,所以,在那种触动很大的故事结构后面,有了一个音乐性在里面。先写了第一首,后来每隔一两个月又写了第二、三首,一共完成了四首。

翟月琴:也许诗歌创作者常常会受到前辈的影响,有时在面对同一题材时,总会感觉到焦灼不安。但您采用“看”的视角,源源不断为自己的诗歌创作提供了不竭的源泉。从不同的视点,看历史,看现在,看自然,看人生。您“用理性的心灵去观察体会”(《出发》),相信主体的可控性。能否谈谈您认为诗歌创作主体到底在整个写作过程中处于什么位置?

杨 牧:大概每个人都会这样。导演也会看,然后用镜头表现出来,让观众了解。我也都是自己的看法,我在帮自己看,而不是帮别人看。这也是我跟别人可能合不拢的地方,因为大家看法不同。

翟月琴:但您也说过:“诗的主题意旨人人看得见。”(《有人·后记》)那么,除了“看”之外,您在诗歌写作中最看重的是什么?

杨 牧:其实,这句话本是歌德讲的。他在讲主题、爱、恨或者家庭不自由,比如我们看巴金的小说,都清楚他在讲什么。但是怎么表现出来,不是每个人能够做到的。巴金和曹禺的表现方式就不一样。所以,一个创作者需要锻炼自己,表现一般人都能看见的主题,包括爱、恨、寂寞、孤独。这样大家读下来,不会搞错,你写的是孤独而不是快乐。明朝、清朝到现在都有不同的写法,美国、德国和日本小说家写法也不同,但是主题又都是那些主题。有时政治会把大家冲击到另外一个环境,那时候这句话也须重新考虑。

翟月琴:在您的诗歌作品中,不乏口语的实践。诗集《海岸七叠》以最为日常化的语言写下了朴实无华、清新自然的口语化诗句。大陆20世纪90年代以后,也出现了大量的口语诗歌,您认为口语入诗的可能性何在?

杨 牧:我最近读到有人写散文,完全不修饰,想写什么就写什么。我在想,这简直就是天才。口语并不是要排斥,创作不可能永远文雅,而是要考虑放在什么地方比较合适。英文就是organic(有机的),要配合你的场域、情景,配合作品有机组成的力量,配合那个势,刚好让你只能用它来写。

翟月琴:1980年以来,以方言入诗的写作,在大陆相对较少。不知道台湾人写诗会经常使用方言吗?

杨 牧:我有几个朋友是真正用闽南语写作,用闽南语发展出来的语调、趣味等等。有时候还故意犯错,制造出一种特殊腔调出来。有人反对这种做法。我不反对,也希望能够把它做成功。我结婚的时候,写了一句“你是最有美丽的新娘”。当时,朋友都在笑,说这是在讲闽南语,把“有”这个字放在形容词前面。可是《诗经》里面,古代也会这样,在形容词前面加个“有”。我是觉得形势让我做的时候,我会去做,甚至还会把注音符号b、p、m、f放进去。有人还因为对汉语的看法不同,卷进了一场官司。我觉得都是对艺术的判断,不见得一定要分得那么清楚,能够做到多少就做多少,大家一起努力就好。

翟月琴:在我看来,您1974年创作的《林冲夜奔》是一首极为独特的诗。因为它身上凝聚了您太多的诗学观念。它所传达的古典意蕴、急促的音乐感,以及叙事与抒情的夹杂糅合,会带给读者悲壮却畅快的阅读体验。能谈谈您对这首诗歌的构思吗?

杨 牧:1974年发表。我想1973年就在写了。《林冲夜奔》是旧戏,京戏里面就有了,我想把它改过来写,让山神、小鬼、风雪都参与进来讲话,使用另外一种形式,不是普通戏剧的表现方法。可以讲出人的性格、人的环境遭遇,以及戏剧结束时候要产生的结果、指标等。我自己喜欢这样的诗歌,后来就发展出来一个人物,后面跟着一个动作,比如《延陵季子挂帅》《郑玄寤梦》《平达耳作诵》《以撒斥堠》等。写一个个人的故事,可以发挥我年轻时代就喜欢的戏剧情节,还可以使用自己的声音完成一种戏剧独白体。

翟月琴:您的诗歌作品在台湾、香港以及其他华语地区影响深远,甚至年轻的诗人还会模仿您的写作。您曾经将十八篇写给青年诗人的信结集为《一首诗的完成》,现在看来,对于青年的诗人,您想说点什么吗?

杨 牧:曾经的那些青年诗人,现在也都六十岁了。当时他们二三十岁,我常常收到他们的信,有的我单独回信,都成了很好的朋友。也有人问我是不是只有那十八篇,还有没有想加进去什么。我提到过要读一些外国文学作品,即使读翻译作品也没有关系。但我现在觉得还应该加上多学一门外语,例如意大利语、法语、日语等挑一个,这对写文章的笔路会有很大的好处。其他我要讲的也就在那里面了,只是当时不必第一篇就谈“抱负”,大概现在人都觉得没必要那么紧张了。

翟月琴:最后,您已年过七十,但我知道,您仍会说:“老去的日子里我还为你宁馨/弹琴,送你航向拜占庭/在将尽未尽的地方中断,静/这里是一切的峰顶。”(《时光命题》)生命不息,写作不止。那么,现在您是否仍然在记录着那些易逝的记忆,是否还在寻求着诗性的自由?就像您1977年写下的诗作《风雨渡》中提到的“我听到时间的哭啼如弃婴小小/即使没有向导的星,这时也须巍巍向前”。

杨 牧:会的。在可能的时间里,我还是会继续创作。

[1]2012年10月,杨牧获第三届纽曼文学奖。

[2]杨照:《重新活过的时光——论杨牧的〈奇莱前书〉》,载陈芳明主编,《练习曲的演奏与变奏:诗人杨牧》,联经出版社2012年版,第281页。

[3]杨牧:《现代的中国诗》,载杨牧,《文学知识》,洪范书店1979年版,第7页。

[4]杨牧:《叶珊散文集》,洪范书店1977年版,第6-8页。